Forschung

Die Forschungsprojekte im Forschungsfeld HealthTechMedicine - BioMedMat wollen einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung leisten. Dies fügt sich ein in nationale und internationale Themenstellungen sowie in die Forschungsschwerpunkte des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gebiet der Gesundheitswirtschaft. Weiterhin wird durch das Schwerpunktprofil die interdisziplinäre Vernetzung innerhalb der Universitätsmedizin und zu Fachbereichen der Universität Rostock gestärkt, um ein vielfältiges Spektrum von Forschungsgebieten und Forschungsvisionen zu bündeln und umzusetzen. Darüber hinaus beschäftigen sich im Umfeld der Universität Rostock kleine und mittelständische Unternehmen mit der Anwendung moderner biomedizintechnischer Methoden. Durch das Forschungsfeld HealthTechMedicine - BioMedMat an der Universitätsmedizin Rostock werden in diesem Umfeld hochinnovative und wissenschaftlich anspruchsvolle Arbeitsplätze geschaffen, sodass wissenschaftlicher Nachwuchs in der Region gehalten oder neu gewonnen werden kann. Durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Forschungsstrukturen kann international konkurrenzfähige Spitzenforschung mit hoher gesundheits- und gesellschaftspolitischer Relevanz entstehen und den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als hervorragendes Forschungsumfeld dienen.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Profilierung im Bereich Biomedizintechnik/Biomaterialien können Erkenntnisse sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Translation in die medizinische Anwendung gewonnen werden. Der Schwerpunkt HealthTechMedicine - BioMedMat wird daher insbesondere getragen von koordinierten Forschungsprojekten, sowohl im Grundlagenbereich als auch in produktorientierten Anwendungsbereichen gemeinsam mit der Industrie.

SFB 1270 ELAINE

Sprecherin:

Prof. Dr. Ursula van Rienen

Institut für Allgemeine Elektrotechnik / Theoretische Elektrotechnik

Universität Rostock

+49 381 498 7070

ursula.van-rienen{bei}uni-rostock.de

Stellv. Sprecher:

Prof. Dr. Rainer Bader

Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie (FORBIOMIT)

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 494 9337

rainer.bader{bei}med.uni-rostock.de

Ziel:

Die vom SFB ELAINE (Elektrisch Aktive Implantate) verfolgte Forschungsvision liegt in der Etablierung neuartiger elektrisch aktiver Implantate, die energieautark und -effizient sind und dabei sowohl intelligent, als auch rückkopplungsgesteuert stimulieren. Die im Blickpunkt stehenden Implantatsysteme werden auf neuartige bioaktive Materialien und mechanisch zuverlässige Strukturen zurückgreifen können. Das Konsortium setzt sich aus 17 Forschungspartnern zusammen, davon 6 Institute und Abteilungen der Universitätsmedizin Rostock.

Laufzeit:

07/2017 - 06/2025

GRK 2901 SYLOBIO

Sprecher

Prof. Dr. Rainer Bader

Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie (FORBIOMIT)

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 494 9337

rainer.bader{bei}med.uni-rostock.de

Stellv. Sprecher:

Prof. Dr. Steffen Emmert

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 494 9700

steffen.emmert{bei}med.uni-rostock.de

Ziel:

Das Graduiertenkolleg 2901/1 SYLOBIO untersucht in diesem Zusammenhang sowohl die lokale als auch die systemische Reaktion auf diese Biomaterialien. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die systemische Reaktion auf Biomaterialien entweder durch biologische Faktoren aus der Umgebung des Biomaterials ausgelöst wird oder ob die systemische Exposition gegenüber Abbauprodukten zu Entzündungen in vom Biomaterial entfernten Organen/Geweben führt.

Laufzeit:

07/2024 - 06/2029

RESPONSE

Sprecher:

Prof. Dr. Niels Grabow

Institut für Biomedizinische Technik

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 54345 500

niels.grabow{bei}uni-rostock.de

Vorstandsvorsitzender:

Prof. Dr. Klaus-Peter Schmitz

Institut für ImplantatTechnologie und Biomaterialien e.V.

Kompetenzzentrum für Medizintechnik

Mecklenburg-Vorpommern

+49 381 54 345 600

schmitz{bei}iib-ev.de

Ziel:

Das Konsortium RESPONSE – Partnerschaft für Innovation in der Implantattechnologie, unter Führung des Instituts für Biomedizinische Technik, koordiniert eines der zehn herausragenden Forschungskonsortien, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bis 2020 mit insgesamt 500 Millionen Euro gefördert werden. Auf RESPONSE entfallen 45 Millionen Euro, die an die beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen gehen.

Laufzeit:

2014 - 2022

Antifibrotix: Entwicklung eines Wirkstoffs zur Verhinderung von Vernarbung nach grüner Star-Operation

Ziel:

Antifibrotix ist ein vom Institut für Biostatistik und Informatik in Medizin und Alternsforschung koordinierter Forschungsverbund an der Universitätsmedizin Rostock mit den Partnern Universitätsaugenklinik und Institut für Biomedizinische Technik. Dieser Verbund verfolgt die Ziele des Ausbaus der in vitro Testung für Antifibrotika, der präklinischen Validierung und Vorbereitung klinischer Studien sowie des Aufbaus eines Portfolios weiterer Kandidaten, insbesondere für den sog. Nachstar und für fibrotische retinale Augenerkrankungen.

Auf der Grundlage von Vorarbeiten auf den Gebieten der Bioinformatik und der dort entstandenen Plattform zur Identifikation molekularer Mechanismen für Anwendungen in der Wirkstoffvorhersage sowie in der Entwicklung von Drug-Delivery-Systemen und deren in vitro und präklinischer Testung wollen wir neuartige Darreichungsformen für Medikamente zur Behandlung des Glaukoms entwickeln und erproben.

Der Forschungsverbund Antifibrotix wird im Rahmen der Validierungsförderung VIP+ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Laufzeit:

07/2019 - 06/2022

FOMIPU

Ziel:

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer neuartigen minimalinvasiven, patientenspezifischen Operationstechnik für die Umstellungsosteotomie mit einer reduzierten Strahlenbelastung und Verbesserung der Umsetzung von präoperativ geplanten Winkeln. Daneben sollen die Möglichkeiten der Individualisierung eines polyaxialen, winkelstabilen Implantats zur Behandlung komplexer Sonderfälle, z. B. bei extremen Fehlstellungen in Verbindung mit einer primär schlechten Knochenqualität, erforscht werden. Hierbei sollen für die patientenspezifische Umstellung optimierte Implantate mittels additiver Fertigungstechnologien individuell hergestellt werden. Dies kann zu einer Verbesserung der intraoperativen Positionierung der Implantate und der physiologischen postoperativen Belastung der Knochen führen.

Projektpartner:

Universitätsmedizin Rostock – Orthopädische Klinik und Poliklinik

Laufzeit:

12/2018 - 11/2021

IPUCLEAN (smart³)

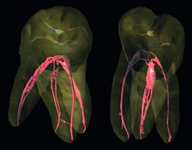

Ziel:

Gegenstand des geplanten Vorhabens IPUCLEAN ist die Erforschung eines piezoaktorisch getriebenen Ultraschallreinigungssystems zur Unterstützung der Wurzelkanalbehandlung mit rotierenden superelastischen Wurzelkanalfeilen aus Formgedächtnislegierungen. Im Ergebnis liegt ein validierter Funktionsdemonstrator des Behandlungswerkzeuges in Echtgröße vor. Das System beruht auf einer neuartigen miniaturisierten piezoelektrischen Schwingungsaktorik, angepasst an die Eigenschaften der superelastischen Wurzelkanalfeile, einer Überwachung des Wurzelkanalwerkzeuges sowie einer integrierten Elektronik für Steuerung, Leistungselektronik und Behandlerinterface. In Gesamtheit entsteht ein closed-loop-System, dass autonom die Reinigung des Wurzelkanals und des Wurzelkanalwerkzeugs direkt im Zahn, integriert im Behandlungsverlauf übernimmt. Gleichzeitig verhindert das System kritische Betriebszustände, die zur Zerstörung des Aufbereitungswerkzeuges im Zahn führen können. Das System bietet somit eine Erhöhung der Behandlungssicherheit und des Behandlungserfolges bei gleichzeitiger Verkürzung der Behandlungsdauer, woraus eine spürbare Verbesserung für Behandler und Patient resultiert. Mit Blick auf die durch die EU vorangetriebene ROHS1-Direktive werden in dem Projekt erste kommerziell zur Verfügung stehende bleifreie Piezokeramiken aufgenommen und in Schwingungsaktoren umgesetzt.

Laufzeit:

12/2018 - 11/2021

KEIFFON (smart³)

Ziel:

Ziel des Projektes ist es, Formgedächtnislegierungen (FGL) für modulare Hüftimplantate zu verwenden, um die zuvor genannten Probleme zu lösen. Konkret sollen Konzepte und technische Systeme erarbeitet werden, die ein einfaches, zerstörungsfreies Herauslösen eines keramischen Inserts aus einer modularen Hüftpfanne sowie eine abzugs- und rotationsstabile Verankerung eines keramischen Revisionskopfes auf einem in-situ verbleibenden Stielkonus ermöglichen.

Im vorliegenden Verbundprojekt sollen neuartige intelligente Fixationsmechanismen für modular aufgebaute künstliche Hüftpfannen und Köpfe aus Keramik in Verbindung mit Formgedächtnis-Legierungen erforscht und evaluiert werden. Um hiermit das Herauslösen des Keramik-Inserts aus dem Pfannengehäuse zu vereinfachen, sollen FGL-Elemente am Keramikinsert angebracht werden, welche das Insert bei einem gezielten Temperatureintrag aus der Pfannenschale drücken bzw. bei Körpertemperatur in vivo die Verklemmung von Insert und Pfannengehäuse stabilisieren, jedoch die Verklemmung nach einem gezielten Temperatureintrag verringern. Dadurch wird das Lösen des Inserts für den Operateur vereinfacht, d.h. ein definiertes Entfernen des zu wechselnden Inserts wird ermöglicht und das Risiko von keramischen Insertbrüchen, während der Wechseloperation minimiert. Weiterhin wird das Risiko für abgeriebenes Material von Implantat oder Ausschlaginstrument, welches beim Entfernen der Inserts unter Gewalteinwirkung entstehen kann, minimiert. Eine Belastung des Interfaces zwischen acetabulärem Knochen und Pfanne, die zum Abscheren der Knochentrabekel von der Außenseite des Implantates führen kann, wird ebenfalls ausgeschlossen. Dadurch werden Folgeschäden vermieden und die Standzeiten können für die Revisionsimplantate verbessert werden.

Laufzeit:

09/2018 - 08/2021

Card-ii-Omics

Ziel:

Card-ii-Omics ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Infektionen von kardiovaskulären Implantaten durch Biofunktionalisierung zu vermeiden sowie die Diagnose und Therapie dieser lebensbedrohlichen Komplikationen zu verbessern. Auf der Grundlage exzellenter Vorarbeiten auf den Gebieten der Implantatentwicklung und Infektionsbiologie und mithilfe von modernsten Omics-Technologien, wollen wir infektionsresistente Implantate entwickeln und die Diagnostik und Therapie von Implantatinfektionen verbessern.

Koordinator:

Prof. Dr. Emil C. Reisinger

Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 494 7511

emil.reisinger{bei}med.uni-rostock.de

Ko-Koordinator:

Prof. Dr. Barbara M. Bröker

Abteilung für Immunologie

Universitätsmedizin Greifswald

+49 3834 86-5468

broeker{bei}uni-greifswald.de

Laufzeit:

01/2017 - 03/2021

HOGEMA

Ziel:

Die hydrostatische Hochdruck-Technologie (HHD) wird in dem Forschungsvorhaben genutzt, um neue Perspektiven für die Aufbereitung von humanen Allografts aus Stütz- (Knochen, Knorpel) und Bindegewebe (Faszie) zu schaffen. Es soll eine Technologieplattform geschaffen werden, um devitalisiertes allogenes Gewebe nach der HHD-Behandlung schonend und effizient von Zell- und Geweberesten zu befreien, damit dieses als strukturell und biomechanisch stabiles Allograft-Transplantat genutzt werden kann. Zudem soll die Bereitstellung von devitalisiertem Gewebe für die Entwicklung und Etablierung von Physiologie-nahen in-vitro Modellsystemen ermöglicht werden, die nachfolgend anstelle etablierter Tiermodelle für eine Reihe von Fragestellungen in der Grundlagenforschung herangezogen werden sollen.

Konsortialführer:

Prof. Dr. Rainer Bader

Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie (FORBIOMIT)

Universitätsmedizin Rostock

+49 381 494 9337

rainer.bader{bei}med.uni-rostock.de

Laufzeit:

10/2018 - 06/2022

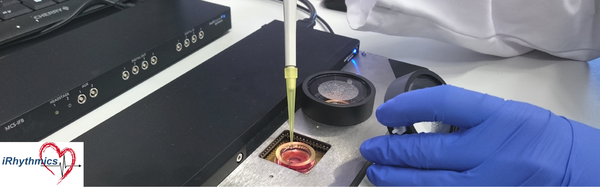

iRhythmics

Koordinator:

Prof. Dr. Robert David

Regenerative Medizin in der Herzchirurgie

Universitätsmedizin Rostock

+49-381 498 8973

robert.david{bei}med.uni-rostock.de

Das Exzellenzprojekt adressiert die Generierung und Etablierung programmierter Herzschrittmacherzellen zum in vitro-drug testing, was die Möglichkeit bieten wird, neuartige prädiktive Tests durchzuführen. Dadurch können Leitstrukturen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen in einem sehr frühen Stadium der Medikamentenentwicklung identifiziert werden. Des Weiteren ergeben sich wichtige Vorteile bei der Überprüfung der Sicherheit von verschiedensten Arzneimitteln bei gleichzeitiger Reduzierung von Tierversuchen.

Laufzeit:

10/2018–07/2021

KoInfekt

Koordinator:

Prof. Dr. Sven Hammerschmidt

Abteilung Molekulare Genetik und Infektionsbiologie

Universität Greifswald

+49 3834 420 5700

sven.hammerschmidt{bei}uni-greifswald.de

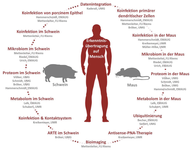

KoInfekt hat zum Ziel, die Erreger-Wirt-Interaktionen, den Krankheitsverlauf und die Immunantwort des Wirtes bei Koinfektionen aufzuklären, um neue Strategien für die Bekämpfung und Prävention aufzuzeigen. Dabei soll der Einfluss des Mikrobioms berücksichtigt werden. Die Ko-Pathogenese von Influenzaviren und den wichtigsten bakteriellen Erregern einer Sekundärinfektion, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus suis, Staphylococcus aureus sowie Streptococcus pyogenes, wird mit Primärzellen in vitro und in vivo analysiert. Die in vivo-Studien erfolgen im Schwein, dem relevanten natürlichen Erreger-Wirts-System, und werden mit experimentellen Infektionsmodellen in der Maus verglichen.

Laufzeit:

01/2017–03/2021

ActiHeal: Entwicklung von Technologien zur Aktivierung und klinischen Applikation von Geweben und Zellen für die Behandlung chronischer Wunden

Ziel:

Die Regenerative Medizin ist ein zukunftsträchtiger Bereich der modernen Medizin. Ziel der Regenerativen Medizin ist es, unter der Nutzung des regenerativen Potenzials körpereigener Zellen, geschädigte Gewebe bzw. geschädigte Organanteile zu ersetzen. Das macht die Regenerative Medizin zum großen Hoffnungsträger. Jedoch befinden sich die derzeitigen technischen Voraussetzungen zur Anwendung körpereigener Zellen gerade erst in den Anfängen. Eingeschränkte technische Voraussetzungen und fehlende klinische Daten sind Motivation für dieses Kooperationsprojekt.

Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung innovativer Technologien zur Modulation und klinischen Applikation von Geweben und Zellen des humanen Fettgewebes für die Behandlung chronischer Wunden. Dazu sollen die regenerativ wirksamen Zellen des Fettgewebes durch Photo- und Plasma-biomodulation zur Freisetzung antiinflammatorischer und Immunabwehr stimulierender Faktoren angeregt werden.

Ziel des Teilprojektes des Arbeitsbereichs Zellbiologie ist es, die zellbiologischen Grundlagen für die Entwicklung dieser innovativen Technologien zu legen. Durch die im Arbeitsbereich Zellbiologie durchgeführten Versuche zur Charakterisierung von Viabilität und Differenzierungsfähigkeit regenerativ wirksamer Zellen, sollen die Parameter festgelegt werden sollen, welche für die zu entwickelnden technischen Vorrichtungen als Entwicklungsgrundlage dienen. Weiterhin soll der Entwicklungserfolg durch die zellbiologischen Untersuchungen evaluiert werden. Dadurch können Aussagen zur Qualität der Komponenten des Systems in der Entwicklung, sowie über das Endprodukt getroffen werden. In den jeweiligen Phasen der Entwicklung werden dazu biologischen Eigenschaften der Zellen, wie z.B. Vitalität, Stammzellcharakteristika, Proliferationsfähigkeit und Differenzierungspotential analysiert.

Laufzeit:

05/2019 -08/2022

NovaCard

Ziel:

Innerhalb des Verbundvorhabens werden Schlüsseltechnologien für die Herstellung innovativer biologischer Herzklappenprothesen entwickelt. Dabei erfolgt eine thematische Fokussierung auf neuartige Prozessierungsverfahren von Herzklappensegelmaterialien sowie die Entwicklung innovativer mechanischer und biologisch-chemischer Prüfverfahren. Das Verbundvorhaben stellt die Grundlage für eine neue Generation langlebiger Transkatheter-Herzklappenprothesen dar.

Laufzeit:

2017-2020

Regenerative Implantate mit multiplen Wachstumsfaktoren

Ziel:

Entwicklung von regenerativen Beschichtungen für permanente Implantate, die bevorzugt für die Knochenregeneration eingesetzt werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf der Beschichtung der Implantatoberfläche mit multiplen Wachstumsfaktoren.

Laufzeit:

2017-2020

TheraMagna

Ziel:

Innerhalb des Verbundvorhabens zur Entwicklung einer neuen Generation abbaubarer koronarer Gefäßscaffolds liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung innovativer Polymer-/Wirkstoffbeschichtung, deren physiko-chemischer Charakterisierung unter Berücksichtigung des veränderten Wirkstofffreisetzungsverhaltens und der mechanischen Eigenschaften sowie in Entwicklungsbeiträgen für Gefäßscaffold-Fertigungstechnologien.

Laufzeit:

2016 - 2023

TheraVista

Ziel:

Wissenschaftliche Zielstellungen des Verbundvorhabens sind Technologie-, Material- und Prozessentwicklungen als Grundlage für neue Therapieplattformen für die Vaskuläre Intervention.

Laufzeit:

2015 - 2020

AllClean

Ziel:

Ziel des ZIM-geförderten Projektes AllClean ist es eine neuartige Prozesskette für die Reinigung und Konservierung zu entwickeln, die die nativen biomechanischen Eigenschaften von allogenem Band- und Sehnenersatzmaterial bewahrt. Die Kombination von hydrostatischer Hochdruckbehandlung mit einem etablierten Dezellularisierungsprotokoll wird für eine fortschrittliche gewebeschonende Verarbeitung und Sterilisation eingesetzt. Die Reinigung und Qualität des Gewebes wird auf der Grundlage biomechanischer, biologischer und histologischer Untersuchungen kontrolliert.

Laufzeit:

10/2022 - 09/2025

RoRo

Ziel:

Im Rahmen des ZIM-Projektes "RoRo", soll ein autonomer Roboter-Rollator entwickelt werden. Dieser dient zur Unterstützung in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, um nach einer Hüft- oder Knieoperation das Gehverhalten der Nutzer zu analysieren und diese individuell körperlich zu trainierten. Darüber hinaus wird der autonome Roboter-Rollator die Patienten selbständig zu Krankenhaus-internen Terminen, wie Röntgen, Physiotherapie etc. abholen und eine Begleit- und Navigationsunterstützung bieten, damit auch die Pflegekräfte entlastet werden.

Laufzeit:

07/2019 - 05/2021

MOREBA

Ziel:

In dem ZIM-Projekt MOREBA wird ein sensorbasiertes Versorgungstool entwickelt, das eine längerfristige ambulante postoperative Versorgung sicherstellt. Hierbei sollen krankengymnastische Übungen mittels virtueller Therapiesitzungen vermittelt und individuelle Aktivitäts- und Bewegungsparameter automatisch erfasst und analysiert werden. Das spätere Produkt soll eine gerätebasierte, elektronische Serviceleistung darstellen, welche die Rehabilitation von Hüft- und Knieendoprothesen-Patienten im ersten postoperativen Jahr unterstützt, indem der Heilungsverlauf vor und nach der Operation überwacht und verbessert wird.

Laufzeit:

06/2019 - 12/2021

Publikationen im Schwerpunkt HealthTechMedicine - BioMedMat

Publikationen 2021

Adler, Leon Marcel; Guthoff, Rudolf F.; Stachs, Oliver (2021): Optische Technologien, digital unterstützt: Operationsmikroskop – quo vadis? In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 238 (12), S. 1283–1289. DOI: 10.1055/a-1642-3263.

Antón-Jiménez, Alba; Prall, Friedrich; Saß, Marko; Weber, Marc-André (2021): Seltene Ursache für unspezifische Beschwerden im Bereich des rechten Kniegelenks. In: Der Radiologe 61 (10), S. 942–946. DOI: 10.1007/s00117-021-00871-x.

Arbeiter, Daniela; Reske, Thomas; Teske, Michael; Bajer, Dalibor; Senz, Volkmar; Schmitz, Klaus-Peter et al. (2021): Influence of Drug Incorporation on the Physico-Chemical Properties of Poly(l-Lactide) Implant Coating Matrices-A Systematic Study. In: Polymers 13 (2). DOI: 10.3390/polym13020292.

Arévalo-Hernández, A.; Wichelhaus, A.; Weber, M-A; Steinhagen, I. (2021): Klinische und radiologische Korrelation eines blutigen Tumors. In: Der Radiologe 61 (11), S. 1024–1027. DOI: 10.1007/s00117-021-00904-5.

Bansod, Yogesh Deepak; Kebbach, Maeruan; Kluess, Daniel; Bader, Rainer; van Rienen, Ursula (2021): Computational Analysis of Bone Remodeling in the Proximal Tibia Under Electrical Stimulation Considering the Piezoelectric Properties. In: Frontiers in bioengineering and biotechnology 9, S. 705199. DOI: 10.3389/fbioe.2021.705199.

Bansod, Yogesh Deepak; Kebbach, Maeruan; Kluess, Daniel; Bader, Rainer; van Rienen, Ursula (2021): Finite element analysis of bone remodelling with piezoelectric effects using an open-source framework. In: Biomechanics and modeling in mechanobiology 20 (3), S. 1147–1166. DOI: 10.1007/s10237-021-01439-3.

Beck, Markus; Brunk, Manuela; Wichelhaus, Alice; Mittlmeier, Thomas; Rotter, Robert (2021): Intraoperative three-dimensional imaging in ankle syndesmotic reduction. In: BMC musculoskeletal disorders 22 (1), S. 116. DOI: 10.1186/s12891-020-03931-w.

Bej, Saptarshi; Galow, Anne-Marie; David, Robert; Wolfien, Markus; Wolkenhauer, Olaf (2021): Automated annotation of rare-cell types from single-cell RNA-sequencing data through synthetic oversampling. In: BMC bioinformatics 22 (1), S. 557. DOI: 10.1186/s12859-021-04469-x.

Beller, Ebba; Lorbeer, Roberto; Keeser, Daniel; Galiè, Franziska; Meinel, Felix G.; Grosu, Sergio et al. (2021): Significant Impact of Coffee Consumption on MR-Based Measures of Cardiac Function in a Population-Based Cohort Study without Manifest Cardiovascular Disease. In: Nutrients 13 (4). DOI: 10.3390/nu13041275.

Bielitzki, Robert; Behrendt, Tom; Behrens, Martin; Schega, Lutz (2021): Current Techniques Used for Practical Blood Flow Restriction Training: A Systematic Review. In: Journal of strength and conditioning research 35 (10), S. 2936–2951. DOI: 10.1519/JSC.0000000000004104.

Bielitzki, Robert; Behrendt, Tom; Behrens, Martin; Schega, Lutz (2021): Time to Save Time: Beneficial Effects of Blood Flow Restriction Training and the Need to Quantify the Time Potentially Saved by Its Application During Musculoskeletal Rehabilitation. In: Physical therapy 101 (10). DOI: 10.1093/ptj/pzab172.

Blanke, F.; Boljen, M.; Lutter, C.; Oehler, N.; Tischer, T.; Vogt, S. (2021): Does the anterolateral ligament protect the anterior cruciate ligament in the most common injury mechanisms? A human knee model study. In: The Knee 29, S. 381–389. DOI: 10.1016/j.knee.2021.02.026.

Blanke, Fabian; Enghusen, Charlotte; Enz, Andreas; Haasters, Florian; Lutter, Christoph; Mittelmeier, Wolfram; Tischer, Thomas (2023): Die Wertigkeit von Endoprothesenregistern in der Schulterendoprothetik am Beispiel der inversen Endoprothese. In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 161 (3), S. 280–289. DOI: 10.1055/a-1644-2032.

Blanke, Fabian; Oehler, Nicola; Haenle, Maximilian; Lenz, Robert; Vogt, Stephan; Tischer, Thomas (2021): All-Arthroscopic Hydrogel-Based Autologous Chondrocyte Transplantation in the Knee Joint: Good Clinical and Magnetic Resonance Imaging Outcome After 24 Months. In: Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association 37 (6), 1892-1899.e1. DOI: 10.1016/j.arthro.2021.01.038.

Boffa, Angelo; Salerno, Manuela; Merli, Giulia; Girolamo, Laura de; Laver, Lior; Magalon, Jérémy et al. (2021): Platelet-rich plasma injections induce disease-modifying effects in the treatment of osteoarthritis in animal models. In: Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA 29 (12), S. 4100–4121. DOI: 10.1007/s00167-021-06659-9.

Böttcher, Benjamin; Lorbeer, Roberto; Stöcklein, Sophia; Beller, Ebba; Lang, Cajetan I.; Weber, Marc-André; Meinel, Felix G. (2021): Global and Regional Test-Retest Reproducibility of Native T1 and T2 Mapping in Cardiac Magnetic Resonance Imaging. In: Journal of magnetic resonance imaging: JMRI 54 (6), S. 1763–1772. DOI: 10.1002/jmri.27755.

Breitrück, Anne; Weigel, Markus; Hofrichter, Jacqueline; Sempert, Kai; Kerkhoff, Claus; Mohebali, Nooshin et al. (2021): Smectite as a Preventive Oral Treatment to Reduce Clinical Symptoms of DSS Induced Colitis in Balb/c Mice. In: International journal of molecular sciences 22 (16). DOI: 10.3390/ijms22168699.

Brockmann, Tobias; Walckling, Marcus; Brockmann, Claudia; Fuchsluger, Tho Mas A.; Pleyer, Uwe (2021): Wundheilung der Kornea – Pathophysiologie und Grundlagen. In: Der Ophthalmologe: Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 118 (11), S. 1167–1177. DOI: 10.1007/s00347-021-01423-3.

Bruun, Trond; Rath, Eivind; Madsen, Martin Bruun; Oppegaard, Oddvar; Nekludov, Michael; Arnell, Per et al. (2021): Risk Factors and Predictors of Mortality in Streptococcal Necrotizing Soft-tissue Infections: A Multicenter Prospective Study. In: Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America 72 (2), S. 293–300. DOI: 10.1093/cid/ciaa027.

Butini, Maria Eugenia; Gonzalez Moreno, Mercedes; Czuban, Magdalena; Koliszak, Anna; Tkhilaishvili, Tamta; Trampuz, Andrej; Di Luca, Mariagrazia (2019): Real-Time Antimicrobial Susceptibility Assay of Planktonic and Biofilm Bacteria by Isothermal Microcalorimetry. In: Advances in experimental medicine and biology 1214, S. 61–77. DOI: 10.1007/5584_2018_291.

Chabanovska, Oleksandra; Galow, Anne-Marie; David, Robert; Lemcke, Heiko (2021): mRNA - A game changer in regenerative medicine, cell-based therapy and reprogramming strategies. In: Advanced drug delivery reviews 179, S. 114002. DOI: 10.1016/j.addr.2021.114002.

Dettmer, Sabine; Barkhausen, Jörg; Volmer, Erik; Mentzel, Hans-Joachim; Reinartz, Sebastian; Voigt, Florian et al. (2021): White Paper: Curriculum Radiologie für das Studium der Humanmedizin und Implementierung in den NKLM 2.0. In: RoFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 193 (11), S. 1294–1303. DOI: 10.1055/a-1586-3372.

Dinkulu, Serge; Kilangalanga, Ngoy Janvier; Mukwanseke, Edith; Lutete, Longo Flavien; Hopkins, Adrian; Guthoff, Rudolf Friedrich; Stahnke, Thomas (2021): Predictive value of retinal function by the Purkinje test in patients scheduled for cataract surgery in Kinshasa, DR Congo. In: International journal of ophthalmology 14 (9), S. 1392–1395. DOI: 10.18240/ijo.2021.09.14.

Do, Thuy Duong; Melzig, Claudius; Kauczor, Hans-Ulrich; Weber, Marc-André; Wielpütz, Mark Oliver (2022): Beschaffung eines Dosismanagementsystems unter mediko-legalen und ökonomischen Aspekten. In: RoFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 194 (4), S. 363–372. DOI: 10.1055/a-1710-3529.

Dohr, Dana; Fiedler, Nicklas; Schmidt, Wolfram; Grabow, Niels; Mlynski, Robert; Schraven, Sebastian P. (2021): Frictional Behavior of Cochlear Electrode Array Is Dictated by Insertion Speed and Impacts Insertion Force. In: Applied Sciences 11 (11), S. 5162. DOI: 10.3390/app11115162.

Doll, Julian; Waizenegger, Stefan; Schmidmaier, Gerhard; Weber, Marc-André; Fischer, Christian (2021): Contrast-Enhanced Ultrasound: A Viable Diagnostic Tool in Predicting Treatment Failure after Non-union Revision Surgery for Upper- and Lower-Limb Non-unions. In: Ultrasound in medicine & biology 47 (11), S. 3147–3158. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.07.020.

Dutta, Deepanjalee; Markhoff, Jana; Suter, Naiana; Rezwan, Kurosch; Brüggemann, Dorothea (2021): Effect of Collagen Nanofibers and Silanization on the Interaction of HaCaT Keratinocytes and 3T3 Fibroblasts with Alumina Nanopores. In: ACS applied biomaterials 4 (2), S. 1852–1862. DOI: 10.1021/acsabm.0c01538.

Dysarz, Jessica; Fuellen, Georg; Möller, Steffen; Luyten, Walter; Schmitz-Linneweber, Christian; Saul, Nadine (2021): Genes implicated in Caenorhabditis elegans and human health regulate stress resistance and physical abilities in aged Caenorhabditis elegans. In: Biology letters 17 (6), S. 20200916. DOI: 10.1098/rsbl.2020.0916.

Egloff, Christian; Hirschmann, Michael T.; Moret, Céline; Henle, Philipp; Ellenrieder, Martin; Tischer, Thomas (2021): Bikondylärer Oberflächenersatz des Kniegelenkes beim jungen Patienten – ein Update. In: Der Orthopäde 50 (5), S. 395–401. DOI: 10.1007/s00132-021-04104-w.

Engel, Nadja; Fechner, Carsten; Voges, Annika; Ott, Robert; Stenzel, Jan; Siewert, Stefan et al. (2021): An optimized 3D-printed perfusion bioreactor for homogeneous cell seeding in bone substitute scaffolds for future chairside applications. In: Scientific reports 11 (1), S. 22228. DOI: 10.1038/s41598-021-01516-8.

Enz, Andreas; Kamaleddine, Imad; Groß, Justus; Schafmayer, Clemens; Alwafai, Emad; Sievers, Larissa et al. (2021): Is Single Gloving Still Acceptable? Investigation and Evaluation of Damages on Sterile Latex Gloves in General Surgery. In: Journal of clinical medicine 10 (17). DOI: 10.3390/jcm10173887.

Enz, Andreas; Mueller, Silke C.; Warnke, Philipp; Ellenrieder, Martin; Mittelmeier, Wolfram; Klinder, Annett (2021): Periprosthetic Fungal Infections in Severe Endoprosthetic Infections of the Hip and Knee Joint-A Retrospective Analysis of a Certified Arthroplasty Centre of Excellence. In: Journal of fungi (Basel, Switzerland) 7 (6). DOI: 10.3390/jof7060404.

Enz, Andreas; Müller, Silke; Mittelmeier, Wolfram; Klinder, Annett (2021): Severe polymicrobial and fungal periprosthetic osteomyelitis persisting after hip disarticulations treated with caspofungin in risk patients: a case series. In: Annals of clinical microbiology and antimicrobials 20 (1), S. 86. DOI: 10.1186/s12941-021-00490-3.

Enz, Andreas; Schöffl, Volker; Simon, Michael; Back, David Alexander; Tischer, Thomas; Lutter, Christoph (2021): Generation „Social Media“ – Nutzung moderner Medien zum Informationsgewinn bezüglich Sportverletzungen. In: Sportverletzung Sportschaden: Organ der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin 35 (2), S. 95–102. DOI: 10.1055/a-1386-6758.

Eugène, Marc; Duchnowski, Piotr; Prendergast, Bernard; Wendler, Olaf; Laroche, Cécile; Monin, Jean-Luc et al. (2021): Contemporary Management of Severe Symptomatic Aortic Stenosis. In: Journal of the American College of Cardiology 78 (22), S. 2131–2143. DOI: 10.1016/j.jacc.2021.09.864.

Falk, Steffi S. I.; Mittlmeier, Thomas (2021): Autologe Spongiosa- und trikortikale Spanentnahme aus dem hinteren Beckenkamm. In: Operative Orthopädie und Traumatologie 33 (4), S. 341–357. DOI: 10.1007/s00064-021-00724-9.

Fleischer, Heidi; Lutter, Christoph; Büttner, Andreas; Mittelmeier, Wolfram; Thurow, Kerstin (2021): Semi-Automated Determination of Heavy Metals in Autopsy Tissue Using Robot-Assisted Sample Preparation and ICP-MS. In: Molecules (Basel, Switzerland) 26 (13). DOI: 10.3390/molecules26133820.

Frankenberger, Thomas; Graw, Constantin Leon; Engel, Nadja; Gerber, Thomas; Frerich, Bernhard; Dau, Michael (2021): Sustainable Surface Modification of Polyetheretherketone (PEEK) Implants by Hydroxyapatite/Silica Coating-An In Vivo Animal Study. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (16). DOI: 10.3390/ma14164589.

Frech, Stefanie; Guthoff, Rudolf F.; Gamael, Amin; Helbig, Christian; Diener, Annette; Ritzke, Manuela et al. (2021): Patterns and Facilitators for the Promotion of Glaucoma Medication Adherence-A Qualitative Study. In: Healthcare (Basel, Switzerland) 9 (4). DOI: 10.3390/healthcare9040426.

Friedmann-Bette, Birgit; Lornsen, Holger; Parstorfer, Mario; Gwechenberger, Thomas; Profit, Francesca; Weber, Marc-André; Barié, Alexander (2021): Gene expression changes in vastus lateralis muscle after different strength training regimes during rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. In: PloS one 16 (10), e0258635. DOI: 10.1371/journal.pone.0258635.

Galow, Anne-Marie; Kussauer, Sophie; Wolfien, Markus; Brunner, Ronald M.; Goldammer, Tom; David, Robert; Hoeflich, Andreas (2021): Quality control in scRNA-Seq can discriminate pacemaker cells: the mtRNA bias. In: Cellular and molecular life sciences: CMLS 78 (19-20), S. 6585–6592. DOI: 10.1007/s00018-021-03916-5.

González-González, Ana I.; Dinh, Truc S.; Meid, Andreas D.; Blom, Jeanet W.; van den Akker, Marjan; Elders, Petra J. M. et al. (2021): Predicting negative health outcomes in older general practice patients with chronic illness: Rationale and development of the PROPERmed harmonized individual participant data database. In: Mechanisms of ageing and development 194, S. 111436. DOI: 10.1016/j.mad.2021.111436.

González-González, Ana I.; Meid, Andreas D.; Dinh, Truc S.; Blom, Jeanet W.; van den Akker, Marjan; Elders, Petra J. M. et al. (2021): A prognostic model predicted deterioration in health-related quality of life in older patients with multimorbidity and polypharmacy. In: Journal of clinical epidemiology 130, S. 1–12. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2020.10.006.

Götz, Andreas; Senz, Volkmar; Schmidt, Wolfram; Huling, Jennifer; Grabow, Niels; Illner, Sabine (2021): General image fiber tool: A concept for automated evaluation of fiber diameters in SEM images. In: Measurement 177, S. 109265. DOI: 10.1016/j.measurement.2021.109265.

Gruening, Martina; Dawson, Jonathan E.; Voelkner, Christian; Neuber, Sven; Fricke, Katja; van Rienen, Ursula et al. (2021): Automatic Actin Filament Quantification and Cell Shape Modeling of Osteoblasts on Charged Ti Surfaces. In: Applied Sciences 11 (12), S. 5689. DOI: 10.3390/app11125689.

Gundlach, Enken; Pilger, Daniel; Brockmann, Tobias; Dietrich-Ntoukas, Tina; Joussen, Antonia M.; Torun, Necip; Maier, Anna-Karina B. (2021): Recovery of Contrast Sensitivity After Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. In: Cornea 40 (9), S. 1110–1116. DOI: 10.1097/ICO.0000000000002686.

Hartmann, Alexander; Hartmann, Christiane; Secci, Riccardo; Hermann, Andreas; Fuellen, Georg; Walter, Michael (2021): Ranking Biomarkers of Aging by Citation Profiling and Effort Scoring. In: Frontiers in genetics 12, S. 686320. DOI: 10.3389/fgene.2021.686320.

Heiss, Rafael; Librimir, Alexander; Lutter, Christoph; Janka, Rolf; Kuerten, Stefanie; Roemer, Frank W. et al. (2021): MRI of Finger Pulleys at 7T-Direct Characterization of Pulley Ruptures in an Ex Vivo Model. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (7). DOI: 10.3390/diagnostics11071206.

Hembus, Jessica; Ambellan, Felix; Zachow, Stefan; Bader, Rainer (2021): Establishment of a Rolling-Sliding Test Bench to Analyze Abrasive Wear Propagation of Different Bearing Materials for Knee Implants. In: Applied Sciences 11 (4), S. 1886. DOI: 10.3390/app11041886.

Hemmer, Christoph Josef; Hufert, Frank; Siewert, Stefan; Reisinger, Emil (2021): Protection From COVID-19–The Efficacy of Face Masks. In: Deutsches Ärzteblatt international 118 (5), S. 59–65. DOI: 10.3238/arztebl.m2021.0119.

Henze, Larissa; Junghanss, Christian; Öner, Alper; Dohmen, Pascal M.; Alozie, Anthony (2021): Aortic valve and coronary artery bypass surgery in a patient with factor VII deficiency. In: Annals of cardiac anaesthesia 24 (2), S. 244–246. DOI: 10.4103/aca.ACA_181_20.

Hildebrandt, Anke; Hökelekli, Oktay; Uflacker, Lutz; Rudolf, Henrik; Gatermann, Sören G. (2021): COVID-19: Hotspot hospital?- seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in hospital employees in a secondary care hospital network in Germany: Intermediate results of a prospective surveillance study. In: International journal of hygiene and environmental health 235, S. 113771. DOI: 10.1016/j.ijheh.2021.113771.

Himmler, Marcus; Garreis, Fabian; Paulsen, Friedrich; Schubert, Dirk W.; Fuchsluger, Thomas A. (2021): Optimization of polycaprolactone - based nanofiber matrices for the cultivation of corneal endothelial cells. In: Scientific reports 11 (1), S. 18858. DOI: 10.1038/s41598-021-98426-6.

Himmler, Marcus; Schubert, Dirk W.; Fuchsluger, Thomas A. (2021): Examining the Transmission of Visible Light through Electrospun Nanofibrous PCL Scaffolds for Corneal Tissue Engineering. In: Nanomaterials (Basel, Switzerland) 11 (12). DOI: 10.3390/nano11123191.

Hinman, Samuel S.; Huling, Jennifer; Wang, Yuli; Wang, Hao; Bretherton, Ross C.; DeForest, Cole A.; Allbritton, Nancy L. (2021): Magnetically-propelled fecal surrogates for modeling the impact of solid-induced shear forces on primary colonic epithelial cells. In: Biomaterials 276, S. 121059. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2021.121059.

Hotfiel, Thilo; Hoppe, Matthias Wilhelm; Heiss, Rafael; Lutter, Christoph; Tischer, Thomas; Forst, Raimund et al. (2021): Quantifiable Contrast-Enhanced Ultrasound Explores the Role of Protection, Rest, Ice (Cryotherapy), Compression and Elevation (PRICE) Therapy on Microvascular Blood Flow. In: Ultrasound in medicine & biology 47 (5), S. 1269–1278. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.01.003.

Imhoff, Florian B.; Fucentese, Sandro F.; Harrer, Jörg; Tischer, Thomas (2021): Einfluss von Achsdeformitäten und deren Korrektur auf die Arthroseentstehung und -progression. In: Der Orthopäde 50 (5), S. 378–386. DOI: 10.1007/s00132-021-04103-x.

Israel, Steffen; Drexler, Hannes C. A.; Fuellen, Georg; Boiani, Michele (2021): The COP9 signalosome subunit 3 is necessary for early embryo survival by way of a stable protein deposit in mouse oocytes. In: Molecular human reproduction 27 (8). DOI: 10.1093/molehr/gaab048.

Jacksteit, Robert; Stöckel, Tino; Behrens, Martin; Feldhege, Frank; Bergschmidt, Philipp; Bader, Rainer et al. (2021): Low-Load Unilateral and Bilateral Resistance Training to Restore Lower Limb Function in the Early Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty: A Randomized Active-Controlled Clinical Trial. In: Frontiers in medicine 8, S. 628021. DOI: 10.3389/fmed.2021.628021.

Jarraya, Mohamed; Heiss, Rafael; Duryea, Jeffrey; Nagel, Armin M.; Lynch, John A.; Guermazi, Ali et al. (2021): Bone Structure Analysis of the Radius Using Ultrahigh Field (7T) MRI: Relevance of Technical Parameters and Comparison with 3T MRI and Radiography. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (1). DOI: 10.3390/diagnostics11010110.

Jäschke, Malte; Köhler, Hans-Christian; Weber, Marc-André; Tischer, Thomas; Hacke, Claudia; Schulze, Christoph (2023): Subacromial impingement syndrome: association of multiple magnetic resonance imaging parameters with shoulder function and pain. In: Archives of orthopaedic and trauma surgery 143 (1), S. 237–246. DOI: 10.1007/s00402-021-04032-6.

Jastram, Ann; Lindner, Tobias; Luebbert, Christian; Sadowski, Gabriele; Kragl, Udo (2021): Swelling and Diffusion in Polymerized Ionic Liquids-Based Hydrogels. In: Polymers 13 (11). DOI: 10.3390/polym13111834.

Jung, Ernst-Michael; Weber, Marc-André; Wiesinger, Isabel (2021): Kontrastmittelverstärkter Ultraschall zur Perfusionsdiagnostik in Organen. In: Der Radiologe 61 (Suppl 1), S. 19–28. DOI: 10.1007/s00117-021-00891-7.

Junghans, Simon; Rojas, Sebastian V.; Skusa, Romy; Püschel, Anja; Grambow, Eberhard; Kohlen, Juliane et al. (2021): Bacteriophages for the Treatment of Graft Infections in Cardiovascular Medicine. In: Antibiotics (Basel, Switzerland) 10 (12). DOI: 10.3390/antibiotics10121446.

Kämmerer, Peer W.; Wolf, Jens M.; Buttchereit, Ingo; Frerich, Bernhard; Ottl, Peter (2021): Prospective clinical implementation of optional implant treatment into pregraduate dental education-mini implants for retention and support of mandibular overdentures. In: International journal of implant dentistry 7 (1), S. 87. DOI: 10.1186/s40729-021-00371-6.

Kanjo, Anna; Ocskay, Klementina; Gede, Noémi; Kiss, Szabolcs; Szakács, Zsolt; Párniczky, Andrea et al. (2021): Efficacy and safety of liver support devices in acute and hyperacute liver failure: a systematic review and network meta-analysis. In: Scientific reports 11 (1), S. 4189. DOI: 10.1038/s41598-021-83292-z.

Kebbach, Maeruan; Schulze, Christian; Meyenburg, Christian; Kluess, Daniel; Sungu, Mevluet; Hartmann, Albrecht et al. (2021): An MRI-Based Patient-Specific Computational Framework for the Calculation of Range of Motion of Total Hip Replacements. In: Applied Sciences 11 (6), S. 2852. DOI: 10.3390/app11062852.

Koball, Sebastian; Westphal, Christina; Frimmel, Silvius; Hinz, Michael; Klammt, Sebastian; Mitzner, Steffen (2021): Comparison of changes in albumin binding capacity during hemodiafiltration or hemodialysis with middle cut off membranes. In: The International journal of artificial organs 44 (5), S. 297–301. DOI: 10.1177/0391398820961780.

Koppe, Charlotte; Hoene, Andreas; Walschus, Uwe; Finke, Birgit; Testrich, Holger; Pohl, Christopher et al. (2021): Local Inflammatory Response after Intramuscularly Implantation of Anti-Adhesive Plasma-Fluorocarbon-Polymer Coated Ti6AI4V Discs in Rats. In: Polymers 13 (16). DOI: 10.3390/polym13162684.

Körtge, Andreas; Majcher-Peszynska, Jolanta; Heskamp, Benjamin; Wasserkort, Reinhold; Mitzner, Steffen (2021): Antibiotics Removal by Continuous Venovenous Hemofiltration with a Novel Asymmetric Triacetate Membrane Hemofilter: An in vitro Study. In: Blood purification 50 (6), S. 899–905. DOI: 10.1159/000513417.

Kowald, Axel; Kirkwood, Thomas B. L. (2021): Senolytics and the compression of late-life mortality. In: Experimental gerontology 155, S. 111588. DOI: 10.1016/j.exger.2021.111588.

Krause, Dietmar; Krause, Carolin; Rudolf, Henrik; Baraliakos, Xenofon; Braun, Jürgen; Schmitz, Elmar (2021): Dose tapering of biologic agents in patients with rheumatoid arthritis-results from a cohort study in Germany. In: Clinical rheumatology 40 (3), S. 887–893. DOI: 10.1007/s10067-020-05316-9.

Kreft, Daniel; Doblhammer, Gabriele; Guthoff, Rudolf F.; Frech, Stefanie (2021): Incidence, individual, and macro level risk factors of severe binocular visual impairment and blindness in persons aged 50 and older. In: PloS one 16 (5), e0251018. DOI: 10.1371/journal.pone.0251018.

Kreller, Thomas; Sahm, Franziska; Bader, Rainer; Boccaccini, Aldo R.; Jonitz-Heincke, Anika; Detsch, Rainer (2021): Biomimetic Calcium Phosphate Coatings for Bioactivation of Titanium Implant Surfaces: Methodological Approach and In Vitro Evaluation of Biocompatibility. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (13). DOI: 10.3390/ma14133516.

Krueger, Simone; Riess, Alexander; Jonitz-Heincke, Anika; Weizel, Alina; Seyfarth, Anika; Seitz, Hermann; Bader, Rainer (2021): Establishment of a New Device for Electrical Stimulation of Non-Degenerative Cartilage Cells In Vitro. In: International journal of molecular sciences 22 (1). DOI: 10.3390/ijms22010394.

Lang, Cajetan Immanuel; Vasudevan, Praveen; Döring, Piet; Gäbel, Ralf; Lemcke, Heiko; Lindner, Tobias et al. (2021): Expedient assessment of post-infarct remodeling by native cardiac magnetic resonance imaging in mice. In: Scientific reports 11 (1), S. 11625. DOI: 10.1038/s41598-021-91096-4.

Lange, Hans-E; Arbeiter, Nils; Bader, Rainer; Kluess, Daniel (2021): Performance of a Piezoelectric Energy Harvesting System for an Energy-Autonomous Instrumented Total Hip Replacement: Experimental and Numerical Evaluation. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (18). DOI: 10.3390/ma14185151.

Lange, Hans-E.; Bader, Rainer; Kluess, Daniel (2021): Design Study on Customised Piezoelectric Elements for Energy Harvesting in Total Hip Replacements. In: Energies 14 (12), S. 3480. DOI: 10.3390/en14123480.

Lange, Hans-E; Bader, Rainer; Kluess, Daniel (2021): Endurance testing and finite element simulation of a modified hip stem for integration of an energy harvesting system. In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine 235 (9), S. 985–992. DOI: 10.1177/09544119211021675.

Lenz, Robert; Kircher, Jörn; Schwalba, Knut; Weber, Marc-André; Tischer, Thomas (2021): Versorgungsforschung zur Verlässlichkeit radiologischer Befunde in der MRT-Diagnostik von Subscapularisläsionen. In: RoFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 193 (7), S. 797–803. DOI: 10.1055/a-1328-3142.

Leuchter, Matthias; Hitzbleck, Michael; Schafmayer, Clemens; Philipp, Mark (2021): Use of incisional preventive negative pressure wound therapy in open incisional hernia repair: Who benefits? In: Wound repair and regeneration: official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society 29 (5), S. 759–765. DOI: 10.1111/wrr.12948.

Logroño Wiese, Pablo Eduardo; Seeber, Frank; Endres, Anne-Sophie; Brockmann, Claudia; Pleyer, Uwe (2021): Screening for common eye diseases in the elderly with Optos ultra-wide-field scanning laser ophthalmoscopy: a pilot study with focus on ocular toxoplasmosis. In: International ophthalmology 41 (5), S. 1573–1584. DOI: 10.1007/s10792-020-01683-z.

Lommatzsch, Marek; Stoll, Paul; Winkler, Jörg; Zeise-Wehry, Daniel; Tronnier, Michael; Weber, Marc-André; Virchow, J. Christian (2021): Eosinophilic pleural effusion and stroke with cutaneous vasculitis: Two cases of dupilumab-induced hypereosinophilia. In: Allergy 76 (9), S. 2920–2923. DOI: 10.1111/all.14964.

Löser, Benjamin; Haas, Annika; Zitzmann, Amelie; Dankert, Andre; Treskatsch, Sascha; Reuter, Daniel A. et al. (2021): Institutional infrastructural preconditions and current perioperative anaesthesia practice in patients undergoing transfemoral transcatheter aortic valve implantation: a cross-sectional study in German heart centres. In: BMJ open 11 (8), e045330. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-045330.

Lupilov, Alexander; Krause, Dietmar; Klaassen-Mielke, Renate; Trampisch, Hans J.; Rudolf, Henrik (2021): Effects of Three Different Methods Defining Onset of Peripheral Artery Disease on the Assessments of Incidence and Important Predictors - Results from the German Epidemiological Trial on Ankle Brachial Index (getABI). In: Vascular health and risk management 17, S. 421–429. DOI: 10.2147/VHRM.S307675.

Lutter, Christoph; Seil, R.; Best, R.; Gokeler, A.; Patt, T.; Krutsch, W. et al. (2021): Aktueller Stand der Prävention von Sportverletzungen: Eine Umfrage unter den Mitgliedern der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS). In: Sportverletzung Sportschaden: Organ der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin 35 (2), S. 80–87. DOI: 10.1055/a-1397-0710.

Madry, Henning; Grässel, Susanne; Nöth, Ulrich; Relja, Borna; Bernstein, Anke; Docheva, Denitsa et al. (2021): The future of basic science in orthopaedics and traumatology: Cassandra or Prometheus? In: European journal of medical research 26 (1), S. 56. DOI: 10.1186/s40001-021-00521-x.

Matthaei, M.; Hos, D.; Bock, F.; Le, V. N. H.; Hou, Y.; Schaub, F. et al. (2021): Präkonditionierung von vaskularisierten Hochrisikoaugen mittels Feinnadeldiathermie und Crosslinking. In: Der Ophthalmologe: Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 118 (6), S. 553–560. DOI: 10.1007/s00347-021-01415-3.

Meder, Adrian; Stefanescu, Maria-Christina; Ateschrang, Atesch; Froehlich, Susanne; Obertacke, Udo; Schulz, Arndt Peter et al. (2021): Evidenzbasiertes Lehrvideo für Untersuchungstechniken am Schultergelenk. In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 159 (3), S. 332–335. DOI: 10.1055/a-1440-2242.

Meder, Adrian; Stefanescu, Maria-Christina; Ateschrang, Atesch; Froehlich, Susanne; Obertacke, Udo; Schulz, Arndt Peter et al. (2021): Evidenzbasiertes Lehrvideo für Untersuchungstechniken am Kniegelenk. In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 159 (4), S. 454–457. DOI: 10.1055/a-1440-1886.

Militz, Matthias; Ellenrieder, Martin (2021): Management bei Verdacht auf frühe Infektion nach Osteosynthese. In: Der Chirurg; Zeitschrift für alle Gebiete der operativen Medizin 92 (10), S. 963–972. DOI: 10.1007/s00104-021-01377-x.

Mittlmeier, Thomas (2021): Focus on foot and ankle. In: European journal of trauma and emergency surgery: official publication of the European Trauma Society 47 (4), S. 889–890. DOI: 10.1007/s00068-021-01726-9.

Mittlmeier, T.; Saß, M.; Randow, M.; Wichelhaus, A. (2021): Fraktur des posterioren Malleolus: Ein Paradigmenwechsel. In: Der Unfallchirurg 124 (3), S. 181–189. DOI: 10.1007/s00113-021-00954-3.

Moerke, Caroline; Kloss, Marelen; Wulf, Katharina; Illner, Sabine; Kischkel, Sabine; Sombetzki, Martina et al. (2021): Evaluation of a Murine Model for Testing Antimicrobial Implant Materials in the Blood Circulation System. In: Biomedicines 9 (10). DOI: 10.3390/biomedicines9101464.

Mukwanseke, Edith; Kilangalanga, Janvier; Lutete, Flavien; Hopkins, Adrian; Guthoff, Rudolf F.; Frech, Stefanie (2021): Ocular Morbidity-A Critical Analysis to Improve Outpatient Services in an Eye Department in a Sub-Saharan Megacity. In: Journal of clinical medicine 10 (17). DOI: 10.3390/jcm10173791.

Müller-Knapp, M.; Classen, C. F.; Knöfler, R.; Spang, C.; Hauenstein, C.; Heinrich, T. et al. (2021): Coexistence of antithrombin deficiency and suspected inferior vena cava atresia in an adolescent and his mother - case report and clinical implications. In: Thrombosis journal 19 (1), S. 105. DOI: 10.1186/s12959-021-00360-0.

Ngweme, Georgette; Bambi, M. T. Ngoyi; Lutete, Longo Flavien; Kilangalanga, Ngoy Janvier; Hopkins, Adrian; Stachs, Oliver et al. (2021): Ophthalmic Ultrasonography in Sub-Saharan Africa-A Kinshasa Experience. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (11). DOI: 10.3390/diagnostics11112009.

Ocskay, Klementina; Kanjo, Anna; Gede, Noémi; Szakács, Zsolt; Pár, Gabriella; Erőss, Bálint et al. (2021): Uncertainty in the impact of liver support systems in acute-on-chronic liver failure: a systematic review and network meta-analysis. In: Annals of intensive care 11 (1), S. 10. DOI: 10.1186/s13613-020-00795-0.

Oefner, Christoph; Herrmann, Sven; Kebbach, Maeruan; Lange, Hans-E; Kluess, Daniel; Woiczinski, Matthias (2021): Reporting checklist for verification and validation of finite element analysis in orthopedic and trauma biomechanics. In: Medical engineering & physics 92, S. 25–32. DOI: 10.1016/j.medengphy.2021.03.011.

Oldenburg, Jan; Maletzki, Lisa; Strohbach, Anne; Bellé, Paul; Siewert, Stefan; Busch, Raila et al. (2021): Methodology for comprehensive cell-level analysis of wound healing experiments using deep learning in MATLAB. In: BMC molecular and cell biology 22 (1), S. 32. DOI: 10.1186/s12860-021-00369-3.

Öner, Alper; Alozie, Anthony; Dohmen, Pascal M. (2021): Hybrid approach for percutaneous mitral valve repair (MitraClip®) followed by minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) in a patient with a high risk constellation. In: Journal of cardiac surgery 36 (11), S. 4419–4422. DOI: 10.1111/jocs.15967.

Öner, Alper; Rosam, Paula; Borowski, Finja; Grabow, Niels; Siewert, Stefan; Schmidt, Wolfram et al. (2021): Side-branch expansion capacity of contemporary DES platforms. In: European journal of medical research 26 (1), S. 121. DOI: 10.1186/s40001-021-00595-7.

Osmanski-Zenk, Katrin; Klinder, Annett; Rimke, Christina; Wirtz, Dieter C.; Lohmann, Christoph H.; Haas, Holger et al. (2021): Evaluation of the standard procedure for treatment of periprosthetic joint infections of total knee and hip arthroplasty: a comparison of the 2015 and 2020 census in total joint replacement centres in Germany. In: BMC musculoskeletal disorders 22 (1), S. 791. DOI: 10.1186/s12891-021-04661-3.

Pantermehl, Sven; Emmert, Steffen; Foth, Aenne; Grabow, Niels; Alkildani, Said; Bader, Rainer et al. (2021): 3D Printing for Soft Tissue Regeneration and Applications in Medicine. In: Biomedicines 9 (4). DOI: 10.3390/biomedicines9040336.

Pape, Dietrich; Tischer, Thomas (2021): Kniearthrose des jungen Patienten. In: Der Orthopade 50 (5), S. 345. DOI: 10.1007/s00132-021-04095-8.

Pushkareva, Ekaterina; Barrantes, Israel; Leinweber, Peter; Karsten, Ulf (2021): Microbial Diversity in Subarctic Biocrusts from West Iceland following an Elevation Gradient. In: Microorganisms 9 (11). DOI: 10.3390/microorganisms9112195.

Pushkareva, Ekaterina; Sommer, Veronika; Barrantes, Israel; Karsten, Ulf (2021): Diversity of Microorganisms in Biocrusts Surrounding Highly Saline Potash Tailing Piles in Germany. In: Microorganisms 9 (4). DOI: 10.3390/microorganisms9040714.

Redanz, Sylvio; Enz, Andreas; Podbielski, Andreas; Warnke, Philipp (2021): Targeted Swabbing of Implant-Associated Biofilm Formation-A Staining-Guided Sampling Approach for Optimizing Routine Microbiological Diagnostics. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (6). DOI: 10.3390/diagnostics11061038.

Ries, Wolfgang; Torzewski, Jan; Heigl, Franz; Pfluecke, Christian; Kelle, Sebastian; Darius, Harald et al. (2021): C-Reactive Protein Apheresis as Anti-inflammatory Therapy in Acute Myocardial Infarction: Results of the CAMI-1 Study. In: Frontiers in cardiovascular medicine 8, S. 591714. DOI: 10.3389/fcvm.2021.591714.

Roth, Mathias; Holtmann, Christoph; Daas, Loay; Kakkassery, Vinodh; Kurzai, Oliver; Geerling, Gerd (2021): Results From the German Fungal Keratitis Registry: Significant Differences Between Cases With and Without a History of Contact Lens Use. In: Cornea 40 (11), S. 1453–1461. DOI: 10.1097/ICO.0000000000002705.

Rudolf, Henrik; Kreutzer, Julia; Klaassen-Mielke, Renate; Timmesfeld, Nina; Trampisch, Hans-Joachim; Krause, Dietmar M. J. (2021): Socioeconomic factors and the onset of peripheral artery disease in older adults. In: VASA. Zeitschrift für Gefaßkrankheiten 50 (5), S. 341–347. DOI: 10.1024/0301-1526/a000961.

Rudolf, Henrik; Thiem, Ulrich; Aust, Kaysa; Krause, Dietmar; Klaaßen-Mielke, Renate; Greiner, Wolfgang et al. (2021): Reduction of Potentially Inappropriate Medication in the Elderly. In: Deutsches Ärzteblatt international 118 (51-52), S. 875–882. DOI: 10.3238/arztebl.m2021.0372.

Salybekov, Amankeldi A.; Wolfien, Markus; Kobayashi, Shuzo; Steinhoff, Gustav; Asahara, Takayuki (2021): Personalized Cell Therapy for Patients with Peripheral Arterial Diseases in the Context of Genetic Alterations: Artificial Intelligence-Based Responder and Non-Responder Prediction. In: Cells 10 (12). DOI: 10.3390/cells10123266.

Sass, Jan-Oliver; Jakobi, Abdessalam; Mitrovic, Aurica; Ganz, Cornelia; Wilken, Jennifer; Burmeister, Ulrike et al. (2021): Bending strength of ceramic compounds bonded with silicate-based glass solder. In: Materials Testing 63 (7), S. 593–598. DOI: 10.1515/mt-2020-0098.

Schaub, F.; Abdullatif, A. M.; Fauser, S. (2021): Proliferative Vitreoretinopathieprophylaxe: Mission (im)possible. In: Der Ophthalmologe: Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 118 (1), S. 3–9. DOI: 10.1007/s00347-020-01173-8.

Schaub, Friederike; Gözlügöl, Nasir; Goscinski, Corinna von; Enders, Philip; Heindl, Ludwig M.; Dahlke, Claudia (2021): Outcome of autologous platelet concentrate and gas tamponade compared to heavy silicone oil tamponade in persistent macular hole surgery. In: European journal of ophthalmology 31 (2), S. 664–672. DOI: 10.1177/1120672120903704.

Schaub, F.; Matthaei, M.; Enders, P.; Siebelmann, S.; Hos, D.; Bachmann, B. O.; Cursiefen, C. (2021): Versorgung von vaskularisierten Hochrisikoaugen mittels Boston-Keratoprothese. In: Der Ophthalmologe: Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 118 (6), S. 544–552. DOI: 10.1007/s00347-021-01356-x.

Schaub, Friederike; Schick, Tina (2021): Netzhautablösung – Teil 2. In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 238 (1), S. 97–111. DOI: 10.1055/a-1243-1444.

Sauer, Adrian; Kebbach, Maeruan; Maas, Allan; Mihalko, William M.; Grupp, Thomas M. (2021): The Influence of Mathematical Definitions on Patellar Kinematics Representations. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (24). DOI: 10.3390/ma14247644.

Saul, Nadine; Möller, Steffen; Cirulli, Francesca; Berry, Alessandra; Luyten, Walter; Fuellen, Georg (2021): Health and longevity studies in C. elegans: the "healthy worm database" reveals strengths, weaknesses and gaps of test compound-based studies. In: Biogerontology 22 (2), S. 215–236. DOI: 10.1007/s10522-021-09913-2.

Schega, Lutz; Kaps, Britta; Broscheid, Kim-Charline; Bielitzki, Robert; Behrens, Martin; Meiler, Katharina et al. (2021): Effects of a multimodal exercise intervention on physical and cognitive functions in patients with chronic low back pain (MultiMove): study protocol for a randomized controlled trial. In: BMC geriatrics 21 (1), S. 151. DOI: 10.1186/s12877-021-02093-1.

Schnadthorst, Philipp Georg; Schulze, Christoph; Althoff, Michael; Willy, Christian; Lison, Andreas (2021): Mehrstufige Rehabilitation bei osseointegrierter Prothesenversorgung. In: Die Rehabilitation 60 (5), S. 302–309. DOI: 10.1055/a-1491-6674.

Schnell, Georg; Lund, Henrik; Bartling, Stephan; Polley, Christian; Riaz, Abdullah; Senz, Volkmar et al. (2021): Heat accumulation during femtosecond laser treatment at high repetition rate – A morphological, chemical and crystallographic characterization of self-organized structures on Ti6Al4V. In: Applied Surface Science 570 (2), S. 151115. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.151115.

Schulze, Christoph; Knaack, Franziska; Goosmann, Martin; Mittelmeier, Wolfram; Bader, Rainer (2021): Kontinuierliche passive Bewegungstherapie (CPM-Therapie) in der orthopädischen Rehabilitation am Schultergelenk – eine Literaturübersicht. In: Die Rehabilitation 60 (6), S. 364–373. DOI: 10.1055/a-1500-8567.

Schwandner, Frank; Hinz, Sebastian; Witte, Maria; Philipp, Mark; Schafmayer, Clemens; Grambow, Eberhard (2021): Intraoperative Assessment of Gastric Sleeve Oxygenation Using Hyperspectral Imaging in Esophageal Resection: A Feasibility Study. In: Visceral medicine 37 (3), S. 165–170. DOI: 10.1159/000509304.

Seemann, R. J.; Melcher, P.; Eder, C.; Deckena, J.; Kasch, R.; Fröhlich, S. et al. (2021): Chirurgische Aufklärung: Klar geregelt durch das Patientenrechtegesetz – deutliche Unsicherheit bei Medizinstudierenden: Rechtsanalyse und Bestandsaufnahme bei über 2500 Berliner Medizinstudierenden im Rahmen des Progress Test Medizin. In: Der Orthopäde 50 (11), S. 937–945. DOI: 10.1007/s00132-021-04080-1.

Sievers, Jan; Sperlich, Karsten; Stahnke, Thomas; Kreiner, Christine; Eickner, Thomas; Martin, Heiner et al. (2021): Determination of hydrogel swelling factors by two established and a novel non‐contact continuous method. In: J Appl Polym Sci 138 (18), S. 50326. DOI: 10.1002/app.50326.

Skusa, Romy; Skusa, Christopher; Wohlfarth, Moritz; Hahn, Andreas; Frickmann, Hagen; Weber, Marc-André et al. (2021): How to Handle CT-Guided Abscess Drainages in Microbiological Analyses? Sterile Vials vs. Blood Culture Bottles for Transport and Processing. In: Microorganisms 9 (7). DOI: 10.3390/microorganisms9071510.

Stachs, Oliver; Guthoff, Rudolf F.; Mardin, Christian (2021): Neue Technologien in der Augenheilkunde – optische Technologien digital unterstützt. In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 238 (12), S. 1281–1282. DOI: 10.1055/a-1654-3888.

Steinhoff, Gustav (2021): Deciphering the Code: Stem Cell-Immune Function and Cardiac Regeneration. In: Cells 10 (3). DOI: 10.3390/cells10030592.

Sterenczak, Katharina A.; Stache, Nadine; Bohn, Sebastian; Allgeier, Stephan; Köhler, Bernd; Bartschat, Andreas et al. (2021): Burst of Corneal Dendritic Cells during Trastuzumab and Paclitaxel Treatment. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (5). DOI: 10.3390/diagnostics11050838.

Sterenczak, Katharina A.; Stachs, Oliver; Marfurt, Carl; Matuszewska-Iwanicka, Aleksandra; Stratmann, Bernd; Sperlich, Karsten et al. (2021): Atypical Cellular Elements of Unknown Origin in the Subbasal Nerve Plexus of a Diabetic Cornea Diagnosed by Large-Area Confocal Laser Scanning Microscopy. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 11 (2). DOI: 10.3390/diagnostics11020154.

Sterenczak, Katharina A.; Winter, Karsten; Sperlich, Karsten; Stahnke, Thomas; Linke, Stephan; Farrokhi, Sanaz et al. (2021): Morphological characterization of the human corneal epithelium by in vivo confocal laser scanning microscopy. In: Quantitative imaging in medicine and surgery 11 (5), S. 1737–1750. DOI: 10.21037/qims-20-1052.

Strohbach, Anne; Maess, Friedemann; Wulf, Katharina; Petersen, Svea; Grabow, Niels; Schmitz, Klaus-Peter et al. (2021): The Role of Biodegradable Poly-(L-lactide)-Based Polymers in Blood Cell Activation and Platelet-Monocyte Interaction. In: International journal of molecular sciences 22 (12). DOI: 10.3390/ijms22126340.

T., Bernhardt; K., Munda; Hildebrandt, Guido; Stachs, Oliver; Bekeschus, Sander; Vollmar, Brigitte et al. (2021): Assessment of cold atmospheric pressure plasma as innovative therapy for treatment of radiation dermatitis using a mouse model. In: Experimental dermatology 30 (3), S. 24.

Taher, Leila; Israel, Steffen; Drexler, Hannes C. A.; Makalowski, Wojciech; Suzuki, Yutaka; Fuellen, Georg; Boiani, Michele (2021): The proteome, not the transcriptome, predicts that oocyte superovulation affects embryonic phenotypes in mice. In: Scientific reports 11 (1), S. 23731. DOI: 10.1038/s41598-021-03054-9.

Turan, Elizabeth; Valtink, Monika; Reinach, Peter S.; Skupin, Annett; Luo, Huan; Brockmann, Tobias et al. (2021): L-carnitine suppresses transient receptor potential vanilloid type 1 activity and myofibroblast transdifferentiation in human corneal keratocytes. In: Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology 101 (6), S. 680–689. DOI: 10.1038/s41374-021-00538-0.

van der Auwera, Sandra; Garvert, Linda; Fuellen, Georg; Nauck, Matthias; Völzke, Henry; Völker, Uwe; Grabe, Hans J. (2021): The genetic predisposition to longevity acts through behavioral phenotypes in females. In: European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology 45, S. 1–14. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2021.02.014.

van Welzen, Annika; Hoch, Matti; Wahl, Philip; Weber, Frank; Rode, Susen; Tietze, Julia Katharina et al. (2021): The Response and Tolerability of a Novel Cold Atmospheric Plasma Wound Dressing for the Healing of Split Skin Graft Donor Sites: A Controlled Pilot Study. In: Skin pharmacology and physiology 34 (6), S. 328–336. DOI: 10.1159/000517524.

Voelkner, Christian; Wendt, Mirco; Lange, Regina; Ulbrich, Max; Gruening, Martina; Staehlke, Susanne et al. (2021): The nanomorphology of cell surfaces of adhered osteoblasts. In: Beilstein journal of nanotechnology 12, S. 242–256. DOI: 10.3762/bjnano.12.20.

Waletzko-Hellwig, Janine; Pohl, Christopher; Riese, Janik; Schlosser, Michael; Dau, Michael; Engel, Nadja et al. (2021): Effect of High Hydrostatic Pressure on Human Trabecular Bone Regarding Cell Death and Matrix Integrity. In: Frontiers in bioengineering and biotechnology 9, S. 730266. DOI: 10.3389/fbioe.2021.730266.

Waletzko-Hellwig, Janine; Saemann, Michael; Schulze, Marko; Frerich, Bernhard; Bader, Rainer; Dau, Michael (2021): Mechanical Characterization of Human Trabecular and Formed Granulate Bone Cylinders Processed by High Hydrostatic Pressure. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (5). DOI: 10.3390/ma14051069.

Weber, Marc-André (2021): Bildgebende Diagnostik der Hand – Teil 1. In: Der Radiologe 61 (4), S. 333–334. DOI: 10.1007/s00117-021-00832-4.

Weber, Marc-André (2021): Bildgebende Diagnostik der Hand – Teil 2. In: Der Radiologe 61 (5), S. 423–425. DOI: 10.1007/s00117-021-00845-z.

Weber, Marc-André (2021): Systemische Skeletterkrankungen. In: Der Radiologe 61 (12), S. 1057–1059. DOI: 10.1007/s00117-021-00936-x.

Weber, Marc-André; Lotz, Joachim (2021): Interventionelle Radiologie bei Trauma. In: Der Unfallchirurg 124 (8), S. 599–600. DOI: 10.1007/s00113-021-01049-9.

Weber, Marc-André; Seyler, Lisa; Nagel, Armin M. (2021): 7 Tesla Chlor (35Cl) und Natrium (23Na) MR-Bildgebung eines Enchondroms. In: RoFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 193 (10), S. 1207–1211. DOI: 10.1055/a-1472-6730.

Weippert, Matthias; Petelczyc, Monika; Thürkow, Christoph; Behrens, Martin; Bruhn, Sven (2021): Individual performance progression of German elite female and male middle-distance runners. In: European journal of sport science 21 (3), S. 293–299. DOI: 10.1080/17461391.2020.1736182.

Wieland, D. C. Florian; Krueger, Simone; Moosmann, Julian; Distler, Thomas; Weizel, Alina; Boccaccini, Aldo R. et al. (2021): Propagation‐Based Phase Contrast Computed Tomography as a Suitable Tool for the Characterization of Spatial 3D Cell Distribution in Biomaterials. In: Adv Eng Mater 23 (11), S. 2001188. DOI: 10.1002/adem.202001188.

Woitschach, Franziska; Kloss, Marlen; Schlodder, Karsten; Borck, Alexander; Grabow, Niels; Reisinger, Emil C.; Sombetzki, Martina (2021): In Vitro Study of the Interaction of Innate Immune Cells with Liquid Silicone Rubber Coated with Zwitterionic Methyl Methacrylate and Thermoplastic Polyurethanes. In: Materials (Basel, Switzerland) 14 (20). DOI: 10.3390/ma14205972.

Woitschach, Franziska; Kloss, Marlen; Schlodder, Karsten; Rabes, Anne; Mörke, Caroline; Oschatz, Stefan et al. (2021): The Use of Zwitterionic Methylmethacrylat Coated Silicone Inhibits Bacterial Adhesion and Biofilm Formation of Staphylococcus aureus. In: Frontiers in bioengineering and biotechnology 9, S. 686192. DOI: 10.3389/fbioe.2021.686192.

Wüstenhagen, Carolin; John, Kristine; Langner, Sönke; Brede, Martin; Grundmann, Sven; Bruschewski, Martin (2021): CFD validation using in-vitro MRI velocity data - Methods for data matching and CFD error quantification. In: Computers in biology and medicine 131, S. 104230. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2021.104230.

Zimmermann, Ulf; Ebner, Cathérine; Su, Yukun; Bender, Thomas; Bansod, Yogesh Deepak; Mittelmeier, Wolfram et al. (2021): Numerical Simulation of Electric Field Distribution around an Instrumented Total Hip Stem. In: Applied Sciences 11 (15), S. 6677. DOI: 10.3390/app11156677.

Publikationen 2022

Ahmad, Beschan; Skorska, Anna; Wolfien, Markus; Sadraddin, Haval; Lemcke, Heiko; Vasudevan, Praveen et al. (2022): The Effects of Hypoxic Preconditioned Murine Mesenchymal Stem Cells on Post-Infarct Arrhythmias in the Mouse Model. In: International journal of molecular sciences 23 (16). DOI: 10.3390/ijms23168843.

Ahrens, Markus; Beckmann, Jan Henrik; Reichert, Benedikt; Hendricks, Alexander; Becker, Thomas; Schafmayer, Clemens; Egberts, Jan-Hendrik (2022): Endoscopic vacuum therapy in salvage and standalone treatment of gastric leaks after bariatric surgery. In: Langenbeck's archives of surgery 407 (3), S. 1039–1046. DOI: 10.1007/s00423-021-02365-9.

Allgeier, Stephan; Bartschat, Andreas; Bohn, Sebastian; Guthoff, Rudolf F.; Hagenmeyer, Veit; Kornelius, Lukas et al. (2022): Real-time large-area imaging of the corneal subbasal nerve plexus. In: Scientific reports 12 (1), S. 2481. DOI: 10.1038/s41598-022-05983-5.

Altay, Lebriz; Lemke, Julia; Schröder-Braunstein, Jutta; Gietzelt, Caroline; Sitnilska, Vasilena; Schaub, Friederike et al. (2022): Ocular and Systemic Complement Activation during Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment and Age-Related Eye Disease Study 2 Dietary Supplementation in Neovascular Age-Related Macular Degeneration. In: Ophthalmologica. Journal international d'ophtalmologie. International journal of ophthalmology. Zeitschrift für Augenheilkunde 245 (3), S. 258–264. DOI: 10.1159/000516885.

Alushi, Kastriot; Hinterseher, Irene; Peters, Frederik; Rother, Ulrich; Bischoff, Moritz S.; Mylonas, Spyridon et al. (2022): Distribution of Mobile Health Applications amongst Patients with Symptomatic Peripheral Arterial Disease in Germany: A Cross-Sectional Survey Study. In: Journal of clinical medicine 11 (3). DOI: 10.3390/jcm11030498.

Amlang, Michael H.; Mittlmeier, Thomas; Rammelt, Stefan (2022): Weniger invasive Umkippplastik der Achillessehne bei chronischer Ruptur. In: Operative Orthopadie und Traumatologie 34 (6), S. 381–391. DOI: 10.1007/s00064-022-00782-7.

Arbeiter, Daniela; Lebahn, Kerstin; Reske, Thomas; Senz, Volkmar; Eickner, Thomas; Schmitz, Klaus-Peter et al. (2022): Comparison of accelerated and enzyme-associated real-time degradation of HMW PLLA and HMW P3HB films. In: Polymer Testing 107 (1), S. 107471. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2021.107471.

Bachmann, Björn; Schaub, Friederike; Cursiefen, Claus (2022): Keratoprothesen: letzte Hoffnung bei schwersten Hornhauterkrankungen. In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 239 (9), S. 1165–1179. DOI: 10.1055/a-1892-6142.

Bachmeier, A. T.; Euler, E.; Bader, R.; Böcker, W.; Thaller, P. H. (2022): Novel approach to estimate distraction forces in distraction osteogenesis and application in the human lower leg. In: Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 128, S. 105133. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2022.105133.

Barkowsky, Gina; Abt, Corina; Pöhner, Irina; Bieda, Adam; Hammerschmidt, Sven; Jacob, Anette et al. (2022): Antimicrobial Activity of Peptide-Coupled Antisense Peptide Nucleic Acids in Streptococcus pneumoniae. In: Microbiology spectrum 10 (6), e0049722. DOI: 10.1128/spectrum.00497-22.

Becher, Mattes; Heller, Thomas; Schwarzenböck, Sarah; Kröger, Jens-Christian; Weber, Marc-André; Meinel, Felix G. (2022): Negative Venous Leg Ultrasound in Acute Pulmonary Embolism: Prevalence, Clinical Characteristics and Predictors. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 12 (2). DOI: 10.3390/diagnostics12020520.

Behnke, Richard; Stahl, Franka; Duske, Kathrin; Warkentin, Mareike; Schwartz, Margit; Hinz, Burkhard; Walther, Udo (2022): Influence of Test Specimen Geometry and Water Soaking on the In Vitro Cytotoxicity of Orthocryl®, Orthocryl® LC, Loctite® EA 9483 and Polypropylene. In: Molecules (Basel, Switzerland) 27 (12). DOI: 10.3390/molecules27123949.

Bohn, Sebastian; Stache, Nadine; Sperlich, Karsten; Allgeier, Stephan; Köhler, Bernd; Bartschat, Andreas et al. (2022): In Vivo Monitoring of Corneal Dendritic Cells in the Subbasal Nerve Plexus during Trastuzumab and Paclitaxel Breast Cancer Therapy-A One-Year Follow-Up. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 12 (5). DOI: 10.3390/diagnostics12051180.

Brockmann, Claudia; Brockmann, Tobias; Dera, Adrianna Urszula; Do, Ha-Vy; Rusch, Wladislaw; Schaub, Friederike et al. (2022): Retinale und choroidale Ultra-Weitwinkel-OCT – Technologie, Einblicke und klinische Bedeutung. In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 239 (12), S. 1447–1453. DOI: 10.1055/a-1947-5562.

Bschorer, Reinhard; Bschorer, Frizzi; Mielke, Jana (2022): Die ästhetische Nasenkorrektur im Rahmen der Dysgnathie. In: MKG-Chirurgie 15 (3), S. 208–215. DOI: 10.1007/s12285-022-00369-y.

Bschorer, Reinhard; Bschorer, Frizzi; Knauf, Uwe; Espagné, Carmen (2022): Die mikrochirurgische Replantation der Nase. In: MKG-Chirurgie 15 (3), S. 173–185. DOI: 10.1007/s12285-022-00370-5.

Bschorer, Frizzi; Bünger, Ralf; Salbach, Anja; Bschorer, Reinhard (2022): Parodontal akzelerierte osteogene Orthodontie (PAOO) – eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit mit unseren kieferorthopädischen Kollegen. In: MKG-Chirurg 15 (2), S. 86–97. DOI: 10.1007/s12285-021-00350-1.

Bschorer, Frizzi; Höller, Sylvia; Baumhoer, Daniel; Bschorer, Reinhard (2022): Pseudogout growing from the temporomandibular joint into the middle cranial fossa. In: Oral and maxillofacial surgery. DOI: 10.1007/s10006-022-01117-3.

Cai, Aijia; Zheng, Zeng-Ming; Himmler, Marcus; Schubert, Dirk W.; Fuchsluger, Thomas A.; Weisbach, Volker et al. (2022): Schwann Cells Promote Myogenic Differentiation of Myoblasts and Adipogenic Mesenchymal Stromal Cells on Poly-ɛ-Caprolactone-Collagen I-Nanofibers. In: Cells 11 (9). DOI: 10.3390/cells11091436.

Clevert, Dirk Andre; Jung, Ernst Michael; Weber, Marc-André; Lerchbaumer, Markus Herbert; Willinek, Winfried; Fischer, Thomas (2022): Konzepte im Aufbau von interdisziplinären Ultraschallzentren: Die Rolle der Radiologie. In: RoFo : Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin 194 (12), S. 1322–1332. DOI: 10.1055/a-1853-7443.

Coulange Zavarro, Anouck; Girolamo, Laura de; Laver, Lior; Sánchez, Mikel; Tischer, Thomas; Filardo, Giuseppe et al. (2022): The Top 100 Most Cited Articles on Platelet-Rich Plasma Use in Regenerative Medicine-A Bibliometric Analysis-From the ESSKA Orthobiologic Initiative. In: Bioengineering (Basel, Switzerland) 9 (10). DOI: 10.3390/bioengineering9100580.

Dahlmann, Sebastian; Ziegeler, Katharina; Mau-Möller, Anett; Mittelmeier, Wolfram; Bergschmidt, Philipp (2022): Patellar Tracking in Total Knee Arthroplasty-Influence on Clinical and Functional Outcome. In: Diagnostics (Basel, Switzerland) 12 (5). DOI: 10.3390/diagnostics12051082.

Dammer, Rebecca H.; Zietz, Carmen; Bader, Rainer (2022): A Comparison of Wear Patterns on Retrieved and Simulator-Tested Total Knee Replacements. In: Journal of functional biomaterials 13 (4). DOI: 10.3390/jfb13040256.

Dammer, Rebecca H.; Zietz, Carmen; Reinders, Jörn; Teske, Michael; Bader, Rainer (2022): Influence of Accelerated Aging on the Wear Behavior of Cross-Linked Polyethylene Liners-A Hip Simulator Study. In: Journal of clinical medicine 11 (15). DOI: 10.3390/jcm11154487.

Dohr, Dana; Wulf, Katharina; Grabow, Niels; Mlynski, Robert; Schraven, Sebastian P. (2022): A PLLA Coating Does Not Affect the Insertion Pressure or Frictional Behavior of a CI Electrode Array at Higher Insertion Speeds. In: Materials (Basel, Switzerland) 15 (9). DOI: 10.3390/ma15093049.

Ellenrieder, Martin; Surmann, Bastian; Enz, Andreas; Toch, Sören Henning; Lenz, Robert; Mittelmeier, Wolfram (2022): Individuelle Megaspacer für den zweizeitigen Wechsel infizierter Hüftendoprothesen – klinisches und funktionelles Outcome nach 2 Jahren: Individuelle Metallendoskelett-Zementspacer (iMECS). In: Orthopädie (Heidelberg, Germany) 51 (7), S. 564–572. DOI: 10.1007/s00132-021-04185-7.

Elsner, Ricardo; Sievers, Jan; Kunert, Martin; Reiss, Stefan; Bohn, Sebastian; Schünemann, Melanie et al. (2022): Die Rostocker Methode zur qualitativen und quantitativen Bewertung von Intraokularlinsen. In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 239 (12), S. 1440–1446. DOI: 10.1055/a-1953-7302.

Falk, Steffi S. I. (2022): Birgt Adipositas einen Überlebensvorteil nach hüftgelenksnaher Fraktur? In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 160 (02), S. 141. DOI: 10.1055/a-1287-0230.

Falk, Steffi S. I.; Mittlmeier, Thomas; Weber, Marc-André (2022): Zufallsbefund bei einer Achillessehnenruptur. In: Der Radiologe 62 (2), S. 158–161. DOI: 10.1007/s00117-021-00931-2.

Faustino, Dinis; Brinkmeier, Heinrich; Logotheti, Stella; Jonitz-Heincke, Anika; Yilmaz, Hande; Takan, Isil et al. (2022): Novel integrated workflow allows production and in-depth quality assessment of multifactorial reprogrammed skeletal muscle cells from human stem cells. In: Cellular and molecular life sciences: CMLS 79 (5), S. 229. DOI: 10.1007/s00018-022-04264-8.

Feickert, Sebastian; Ewertsen, Niels Christian; D'Ancona, Giuseppe; Öner, Alper; Ince, Hüseyin; Ortak, Jasmin (2022): Vorhofflimmern und Grenzen der oralen Antikoagulation – für wen eignen sich Vorhofohrokkluder? In: Der Internist 63 (2), S. 230–237. DOI: 10.1007/s00108-021-01206-7.

Ferner, Felix; Lutter, Christoph; Schubert, Ilona; Schenke, Maximilian; Strecker, Wolf; Dickschas, Joerg (2022): Perioperative complications in osteotomies around the knee: a study in 858 cases. In: Archives of orthopaedic and trauma surgery 142 (5), S. 769–775. DOI: 10.1007/s00402-020-03696-w.

Fleischer, Heidi; Roddelkopf, Thomas; Lutter, Christoph; Büttner, Andreas; Mittelmeier, Wolfram; Thurow, Kerstin (2022): Automation in arthrosis research. In: SLAS technology 27 (1), S. 97–99. DOI: 10.1016/j.slast.2021.10.009.

Franke, Adrian; Weiland, Bernhard; Bučkova, Michaela; Bräuer, Christian; Lauer, Günter; Leonhardt, Henry (2022): Cost minimization analysis of indication-specific osteosynthesis material in oral and maxillofacial surgery. In: Oral and maxillofacial surgery. DOI: 10.1007/s10006-022-01126-2.

Frech, Stefanie; Hopkins, Adrian; Moanda, Astrid; Kilangalanga, Janvier; Guthoff, Rudolf F. (2022): Social, Educational and Medical Aspects after Cataract Surgery of Bilaterally Blind Children in Kinshasa-Perception of Parents and Children. In: Children (Basel, Switzerland) 9 (11). DOI: 10.3390/children9111683.

Frech, Stefanie; Schulze Schwering, Markus; Schittkowski, Michael P.; Guthoff, Rudolf F. (2022): Clinical Congenital Anophthalmos and Microphthalmos-Experiences of Patients and Their Parents after More than 10 Years of Treatment. In: Children (Basel, Switzerland) 10 (1). DOI: 10.3390/children10010034.

Fuellen, Georg; Jünemann, Anselm (2022): Gene Expression Data for Investigating Glaucoma Treatment Options and Pharmacology in the Anterior Segment, State-of-the-Art and Future Directions. In: Frontiers in neuroscience 16, S. 912043. DOI: 10.3389/fnins.2022.912043.

Grambow, Eberhard; Sandkühler, Niels Arne; Groß, Justus; Thiem, Daniel G. E.; Dau, Michael; Leuchter, Matthias; Weinrich, Malte (2022): Evaluation of Hyperspectral Imaging for Follow-Up Assessment after Revascularization in Peripheral Artery Disease. In: Journal of clinical medicine 11 (3). DOI: 10.3390/jcm11030758.

Griffith, James Francis; Ling, Samuel K. K.; Tischer, Thomas; Weber, Marc-André (2022): Talar Dome Osteochondral Lesions: Pre- and Postoperative Imaging. In: Seminars in musculoskeletal radiology 26 (6), S. 656–669. DOI: 10.1055/s-0042-1760217.

Gruel, Johanna; Grambow, Eberhard; Weinrich, Malte; Heller, Thomas; Groß, Justus; Leuchter, Matthias; Philipp, Mark (2022): Assessment of Quality of Life after Endovascular and Open Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Retrospective Single-Center Study. In: Journal of clinical medicine 11 (11). DOI: 10.3390/jcm11113017.

Guthoff, Rudolf F.; Mardin, Christian; Stachs, Oliver (2022): Biophotonik in der Augenheilkunde – Was ist technisch möglich? In: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 239 (12), S. 1411. DOI: 10.1055/a-1951-9382.

Hacker, Nicolaus (2022): Bakteriophagentherapie: Behandlung von isolierten Staphylokokken aus periprothetischen Gelenkinfektionen. In: Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 160 (04), S. 379–380. DOI: 10.1055/a-1302-8704.

Haghikia, Arash; Zimmermann, Friederike; Schumann, Paul; Jasina, Andrzej; Roessler, Johann; Schmidt, David et al. (2022): Propionate attenuates atherosclerosis by immune-dependent regulation of intestinal cholesterol metabolism. In: European heart journal 43 (6), S. 518–533. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab644.